脚本家デビューが決まり、浮かれた拓也は夜の街でひとりの女性と出会い、意気投合する。

朝目覚めると、そこはホテルのベッドの上。彼女の姿は見当たらず……。

『ありきたりな言葉じゃなくて』は、数多くの番組制作を手がけるテレビ朝日映像が

65年の歴史の中で初めて手掛けた長編オリジナル映画。

映像業界で実際に起きた出来事をもとにつくられた本作で、

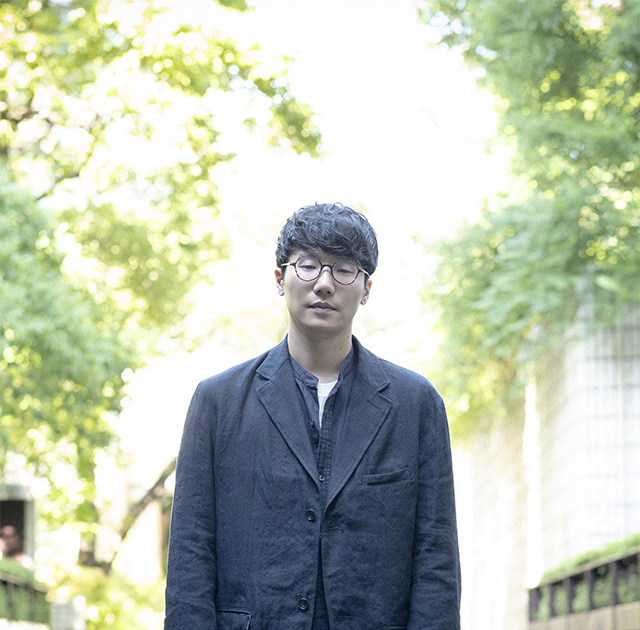

足を踏み外してしまう主人公を体現したのは前原滉だ。

──物語は実際に起きた出来事をもとにつくられていますが、物語の題材そのものについてはどう捉えましたか。

「この作品は映像業界で実際に起きた出来事がベースにはあるけれど、ノンフィクションとして撮られたわけではないし、キャラクターも変わっています。僕は自分とは少し離れたこととして捉えました。経験したなかで表現できればいいですけど、経験できないことの方がやっぱり多い。人殺しを演じるとき、人を本当に殺していないと演じられないのか……みたいな例えはよく言われますけど、それと一緒かなと。拓也のモデルとなった方とお話ししたりもしたんですけど……」

──そうだったんですか。

「モデルになったからといって、拓也像はその方に寄せてつくられたかというと、そういうわけではないので。物語のベースとキャラクターは少し切り離して、どう演じようかと考えて臨みました」

こだわりを持たないことが武器なのかも

──キャリアのなかで、本作はどういう位置付けになりましたか。

「難しい質問ですね。僕、出来上がったものを観ることがあまり得意じゃなくて。純粋にひとつの作品としては観られないじゃないですか。初めて試写を観るときは緊張もするし。どの作品も観終わった直後ではなく、何ヶ月か経ってお客さんに届いたあとに初めて立ち位置がわかるものだと思います。なので、『まだわからない』というのが僕の答えです。主演もそうじゃない役も、やり続けられる役者でありたいということが、今回の撮影を通した感想かもしれません」

──自分の俳優としての武器はなんだとお考えですか?

──自分の俳優としての武器はなんだとお考えですか?

「汎用性だと思っています」

──汎用性とは?

「平凡なことかなと。括ってしまうと申し訳ないんですけど、わかりやすくお伝えするために言うと、個性派と呼ばれる俳優の方って特徴的。でも僕の顔って一般社会においては、めちゃめちゃいるんですよ、たぶんその辺に」

──「ルックスが平凡」だと?

「それで、見た目に汎用性があるんだったら、誰かのこだわりに乗っかっていくといいんじゃないかと気がついたんです。自分にももちろん主張はあるけれど、それはいったん置いておいて、監督や脚本、はたまた共演者の方のこだわりに乗っかってみた。そうすることでお仕事が広がっていったという感覚があります。そんなふうに、こだわりをもたないようにしていることが武器なのかなと思います」

|

前原滉 ▷後篇へ |